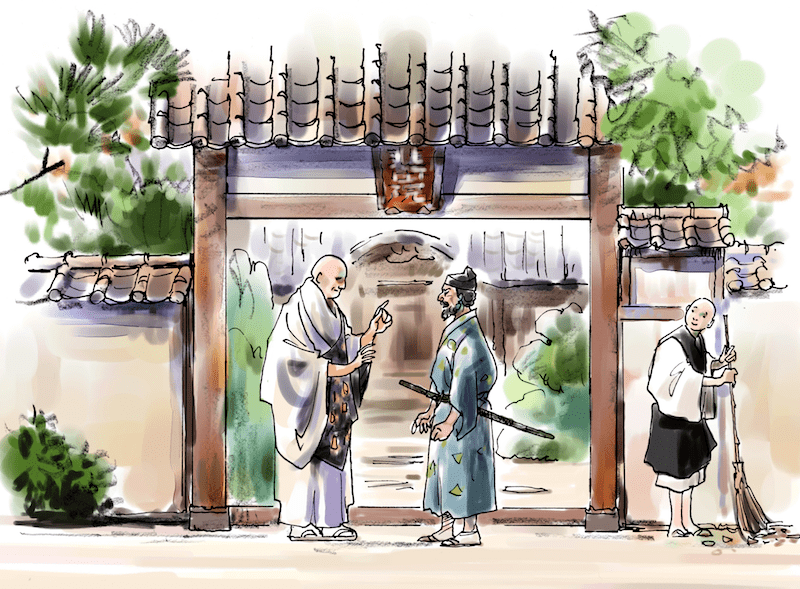

吾妻人と都人(徒然草)

悲田院の尭蓮上人は、俗姓は三浦の某とかや、双なき武者なり。故郷の人の来りて物語すとて、「吾妻人こそ言ひつることは頼まるれ、都の人は言受けのみよくて実なし」と言ひしを、聖、「それはさこそおぼすらめども、己れは都に久しく住みて馴れて見侍るに、人の心劣れりとは思ひ侍らず。なべて心柔かに情ある故に、人の言ふほどの事けやけく否び難くて、万え言ひ放たず、心弱く言受けしつ。偽りせんとは思はねど、乏しく叶はぬ人のみあれば、自ら本意通らぬ事多かるべし。吾妻人は、我が方なれど、げには心の色なく情おくれ、偏にすくよかなるものなれば、初めより否と言ひて止みぬ。賑はひ、豊かなれば、人には頼まるるぞかし」とことわられ侍りしこそ、この聖声うち歪み、荒々しくて、聖教の細やかなる理いと弁へずもやと思ひしに、この一言の後、心にくくなりて、多かる中に寺をも住持せらるるは、かく柔ぎたる所ありて、その益もあるにこそと覚え侍りし。

朗読

本文の説明

- ひじり聖名徳の高い僧。ここでは尭蓮上人を指す。

- うち〜接頭ちょっと。ふと。

- ゆがむ歪む動形がくずれる。ここでは発音に東国の方言のなまりがあることを表す。

- あらあらし荒々し形荒っぽい。乱暴な感じだ。

現代語訳

悲田院の尭蓮上人は、俗人の時の姓は三浦のだれそれとかいう(人で)、並ぶ者のないほどの武人である。(上人と)同郷の(東国の)人が訪ねて来て話をするということで、「東国の人こそ、言ったことは信頼できるが、都の人は、返事ばかりよくて誠実さがない」と言ったところ、上人は、「あなたはそのようにお思いになっているでしょうが、私は都に長い間住んで、住み慣れて見ていますと、人の心が劣っているとは思いません。(都の人は)総じて柔和で優しい気持ちがあるために、人が(頼んで)言うほどのことをきっぱりと断りにくくて、万事につけて遠慮なく言い切ることがどうしてもできなくて、気弱に承諾してしまう。嘘をつこうとは思わなくても、経済力がなくて思うようにならない人ばかりいるので、自然と願っていたとおりにならないことも多いのだろう。東国の人は、私と同郷だが、本当のところは心の優しさがなく、人情が乏しく、まったく無愛想な人々なので、(何か頼まれても)初めからいやだと言って終わってしまう。(ただし、)富み栄えていて財力があるので、人には頼りにされるのだよ」と説明なさいましたのは、この上人は発音がちょっとなまっていて、荒っぽくて、仏の教えの詳細な理論はあまりわかっていないのではないかと思っていましたが、この一言の後は、心がひかれるようになって、(世の中に)僧侶が大勢いる中でも(この上人が)寺をも管理なさっているのは、このように柔和なところがあって、そのおかげもあるのだろうと思われましたことです。